炮轰韩寒质疑马东,这个邋遢男凭什么diss全世界?丨毒药头条

有一档被称作“尬聊访谈”的节目毒药君观察了许久,今天打算来正式谈谈它——

《十三邀》

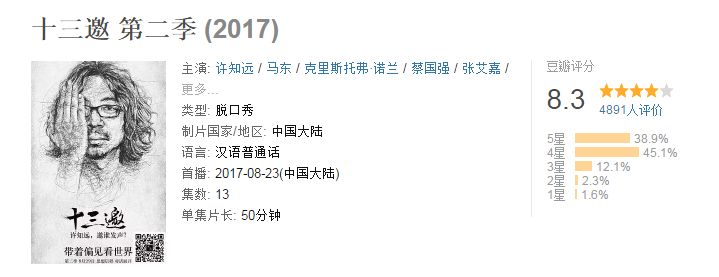

这档节目已经做到了第二季第10期,在已播出的20余期节目中,采访的嘉宾涉及中外名人,有导演李安和诺兰这样的电影圈大神,也有白先勇、陈嘉映这样的文人墨客;有林志玲、姚晨,也有蔡国强、罗大佑。

除了颇有风格的嘉宾阵容,《十三邀》在其它方面更是显得与内地主流访谈节目格格不入。

首先,采访的场景极为“随意”,可以是咖啡厅,也可以是饭馆或茶楼,甚至走着走着,站在路边就开始聊天。

其次,采访的状态无拘无束,对话冯小刚时,两人“一边抽烟,一边聊天”。

这个穿着人字拖、衣衫不整的主持人不仅劝冯导录制时可以抽烟,甚至还主动要烟抽。

他就是《十三邀》的“主人”,许知远。一个看世界带着偏见的,中年油腻男。

要看懂这档别具风格的《十三邀》,最好先了解一下许知远。

他毕业于北京大学计算机系,却在工作后不久选择做了新闻记者。自1998年起,许知远先后为《三联生活周刊》《新周刊》《21世纪经济报道》等报刊撰稿,文风犀利。

2005年,许知远以一篇名为《庸俗的胜利》的文章公开炮轰韩寒,质疑其“公共知识分子”的形象。

当时的韩寒刚刚入选《时代周刊》年度百人榜。

与众多炮轰过韩寒的名人相比,许知远撰文的目的显然不是为了一味批判和蹭热度,他在文中说到:

“韩寒掀起的迷狂,衬托出这个崛起大国的内在苍白、可悲、浅薄——一个聪明的青年人说出了一些真话,他就让这个时代的神经震颤不已。与其说这是韩寒的胜利,不如说是庸众的胜利,或是整个民族的失败。”

无论是写评论、著书,还是发言,许知远总是怀有一种批判精神和忧患意识,这种强烈的个人风格自然被他带入到《十三邀》的节目中。

作为一档定位于“创新准直播”模式的访谈节目,《十三邀》呈现的节目效果实则是纪录片式的即视感。

有时节目开场的第一个镜头,冷不丁出现的是许知远坐在马路牙子上看书。

一期嘉宾的专访,时常是将几次不同场景的聊天剪辑穿插到一起。

在看似散漫甚至有些无序的状态下,每一期节目却呈现了出了丰富的信息量,比如和马东的对话,在网上就引起了轩然大波。

站马东一方的认为,许知远的质疑实则是没有访谈技巧、不会和嘉宾聊天,用莎士比亚的戏剧与《奇葩说》对比,简直是毫无意义。连《人物》杂志主编都发微博公开diss他,称:“许知远是个笑话”。

从节目的效果看来,马东被问的十分尴尬,许知远也没有暖场的意思。

可这种只顾“自我表达”的采访方式,实则是让对话碰撞出了思想的火花。许知远在马东“认可娱乐化”的论据中逐步找到了他话语间的漏洞,并以此反驳他“前后矛盾”。

许知远和马东的博弈,让观众看到了一个“陈腐的知识分子”和“奇葩教父”的针锋相对,正如节目中的一个有趣的景象,马东在聚精会神地打着王者荣耀,许知远则站在一旁端着杯子,两人是如此的格格不入,却共同奉献一场值得令人反思的交谈。

同样是采访语言类网综节目的策划人,许知远在对话《吐槽大会》的李诞时,节目中的两人却聊的十分和气。

或许是年龄和资历上的差距因素,李诞自始至终都表现得很谦逊。一部分时间在阐述自己作为佛系青年是如何看透世间一切。

另一部分则是在和许知远交流说话技巧,做节目时“哪些能说,怎么说。”

然而,这种看似风平浪静的谈话下却隐藏着李诞不时地回避与躲闪。李诞本人在另一个场景的采访中袒露,以戏谑来化解危险话题,是为了自我保护。

如果说面对两个男性同行,让许知远有些不可避免的锋芒毕露。那么在面对一些女性嘉宾时,许知远则明显表现出了友善甚至是“直男癌”症状。

这其中最有名的一期,当属对话俞飞鸿。

这期节目播出后,网友对许知远在节目中呈现的”中年男人猥琐一面“进行了猛烈炮轰。

可以说,许知远在这期节目里自始至终都显得有些“失态”。

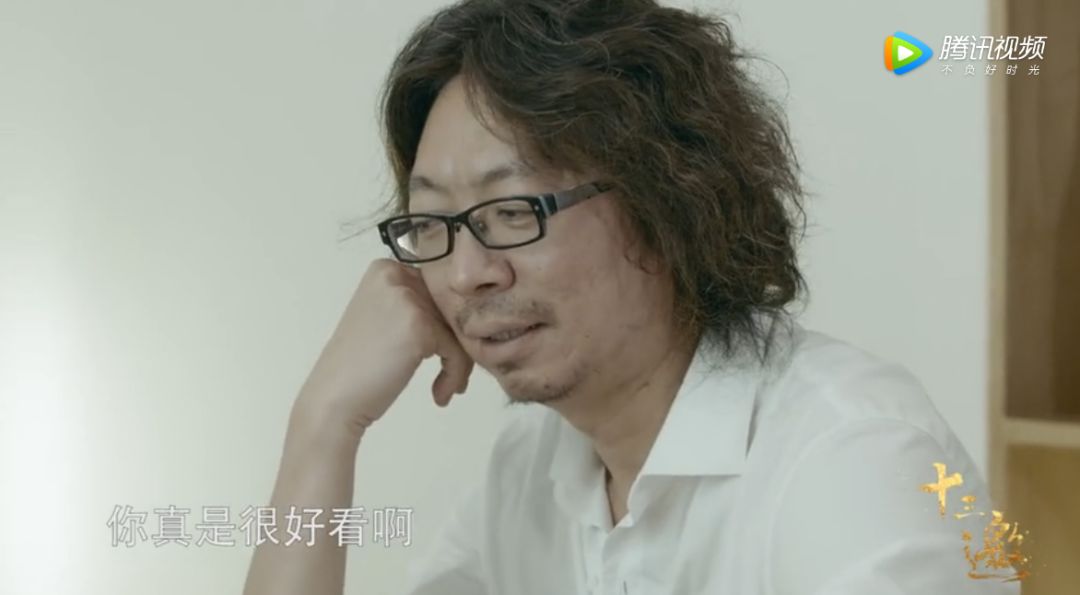

未见俞飞鸿时,许知远表现地迫不及待。见到以后,立马当面夸人家“你真是很好看啊!”

许知远还当着俞飞鸿的面形容自己“特别像大学时候等人约会”,显然句句话都是在撩妹。

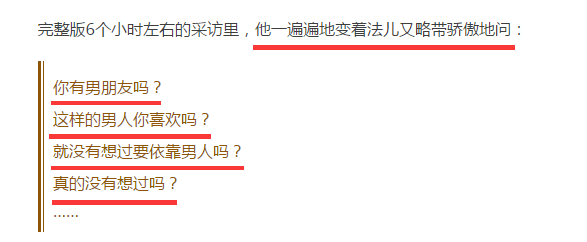

而在完整的采访视频中,许知远更是一个劲儿的追问俞飞鸿的私人问题。

这还没完,许知远以个人品味,对俞飞鸿出演的电视剧《小丈夫》指指点点,称其“庸俗”,并以高姿态评判为什么要演那么“无聊的东西”。

除了当面讲道理,许知远还特地邀请俞飞鸿一起观看“影响过她的老片,希望她能够更真切的找回自己”。

看片就看片呗,还专挑一段性暗示极强的戏拿出来讨论。

许知远以俞飞鸿出演的电影《喜福会》中的”开瓜“段落,来询问她当时怎么理解这个表演。

最终,许知远通过在这期节目中的种种表现,成功将中年男人推上了风口浪尖。一时间,”龌龊、低级、自大、直男癌“等词语密集地向他袭来。

节目播出后,俞飞鸿反而凭借着在”各种不友好提问“下的淡定和从容,强势圈粉。

说不定,许知远是为了衬托自己的”梦中情人“,故意在这期节目里把自己搞成那副德行。

单以一期节目的表现来判定许知远和《十三邀》显然是不客观的,比如他在对话林志玲时,竟然真的是在认认真真地探讨“美的标准”。

而在采访张艾嘉时又表现得极为谦虚,言语间毫无“不尊重女性”的直男癌迹象。

毒药君觉得,《十三邀》真正出彩的几期,并不是在话题性强的综艺嘉宾和女性嘉宾那儿,而是在对话诺兰、李安、西川、汪建等不同领域的男性人物时,似乎更能显现出这档节目的直男癌特色。

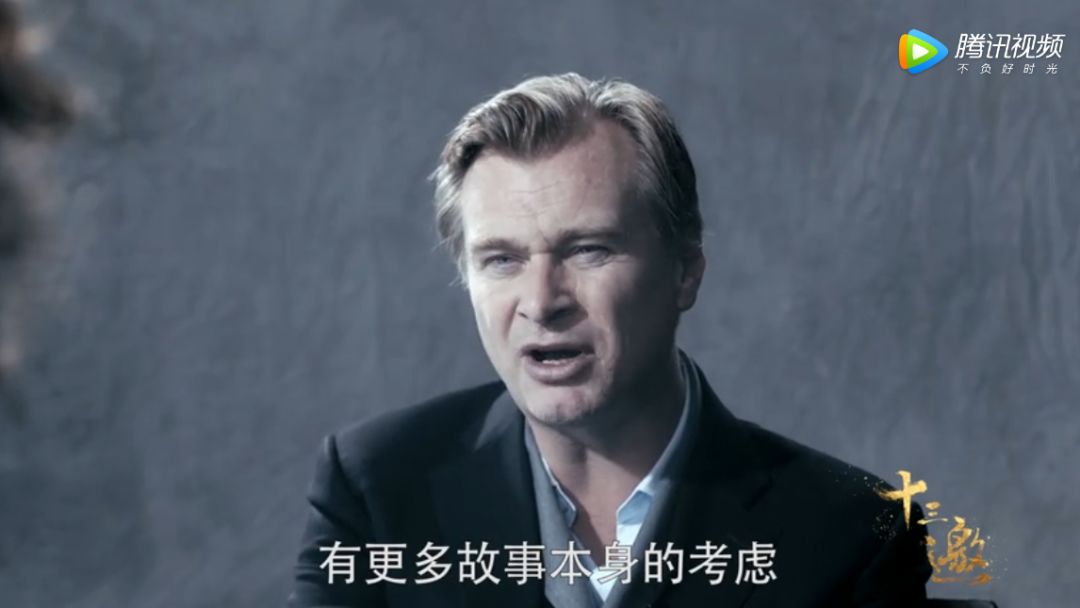

趁着诺兰来华宣传《敦刻尔克》时,许知远采访了这位影迷心中的“大神”导演。诺兰本尊表现得很“入乡随俗”,端起保温杯就开聊。

显然,来自绅士之乡的诺兰并不能理解,眼前这位看起来很邋遢的“油腻中年人”,为什么不能把自己捯饬一番再来参加节目。

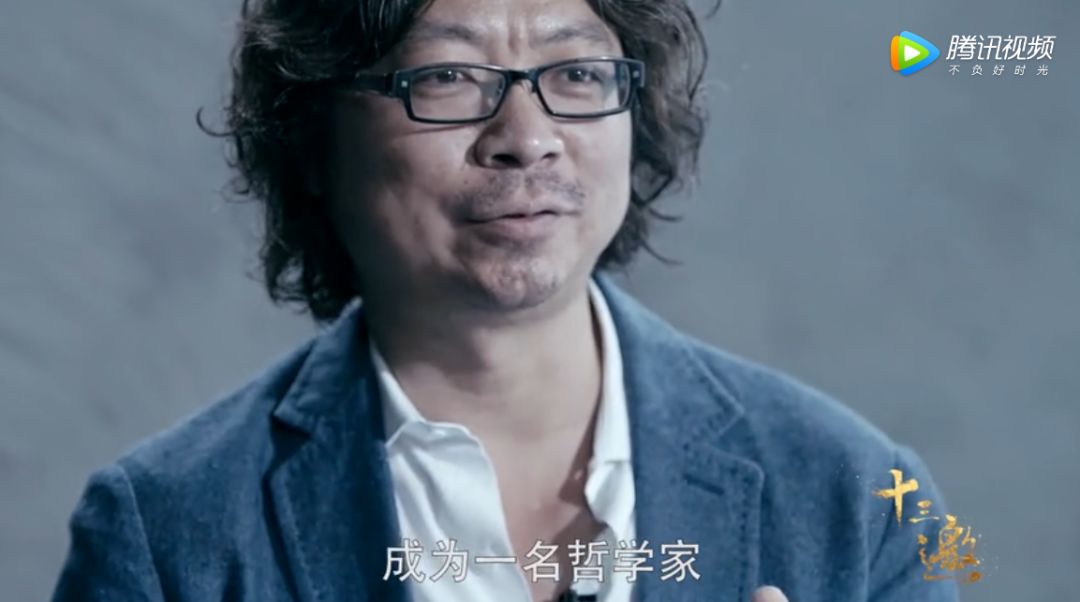

没容诺兰有太多开小差的功夫,许知远就丢来了一个“电影导演是否应该成为哲学家”的问题。

诺兰很谦虚地说自己只是专注于故事创作本身,而许知远告诉他你其实很可以了,于是诺兰有些害羞的笑了。

诺兰在这期节目里还是说出了不少有信息量的话,比如他创作《敦刻尔克》的初衷,仍是将其定位于惊悚片,而不是宏大叙事的战争片,他有信心表达的是一个“关于生存的悬疑故事”。

而在被问及受雷德利·斯科特导演的影响时,诺兰坦言,“少年时代被他俘获”,但自己在视觉特效的另一个方向下了功夫,那就是“更多故事本身的考虑”。

除了电影,许知远似乎更擅长谈诗与文学。

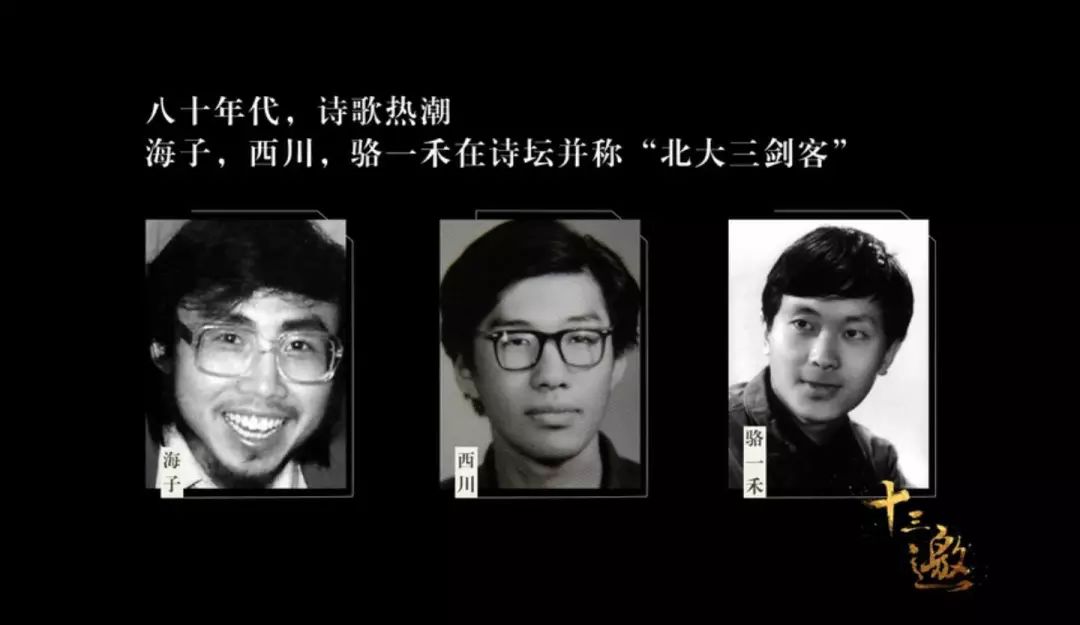

在和诗人西川的一次碰面中,两人本打算去七王坟看看,却被意外拦在门外,于是他们极自然的聊到了卡夫卡,形容当下的自己就像《城堡》中的主人公K。

随后,他们开始聊80年代,那还是属于诗歌的一个黄金时代。

从文学、娱乐到科技、历史,很难想象一档《十三邀》将它们都囊括其中。

不少网友吐槽着节目的问题和对许知远的看法,却依然打下了不吝啬的评分。

《十三邀》的初衷是“寻找13位具有模板作用的个人,向他们发出邀请。请求观察他们的行为,请求他们分享个人的经验和心得。提供正在发生的样本,探求中国发展的切片。”

第一季的任务早已完结,第二季也快临近尾声。

毒药君在梳理近2年来的语言类节目时,发现一档节目想要办好其实并不是最难的,难的是,想办法活下去。

比如,有些没来得及好好介绍的节目已经下架。

近年来,语言类节目的井喷似乎昭示着观众对“发声”的强烈诉求。但是,健康的市场环境应该是百家争鸣,而不是满屏的吐槽和挖苦。

节目的同质化、抄袭严重必然会污染观众的视野,所以说,不同的声音很重要,哪怕是带着偏见。

严峻的形势更加催促我们,尽量去看看还能看的节目吧,比如《十三邀》。希望沉迷娱乐的年轻人们,今后一听到这个名字,可别只会想到打麻将。